日本のハンミョウは昼行性のためライトを当てないと産卵しないことがあります。 産卵は種類によっては(砂浜に住むカワラハンミョウやイカリモンハンミョウ)かなり深いところに産み付けることがあります。 また、一見産卵しているように見えても気に入らないと産まずに立ち去ることがあります。 きちんと産卵した場合にはメスは周囲の土で埋め戻しを行います。 穴としてはっきり残っているところは産み付けていないことが多いです。 産卵行動は容易に観察できますが、卵はデリケートなため掘り返さずにそのまま乾燥させないように管理します。 すると10日ほどで1令幼虫が顔を出します。幼虫の餌にはアリやアブラムシなども使用できますが 適したサイズの餌用コオロギ(爬虫類専門店などで入手可能)を与える方が管理が楽です。

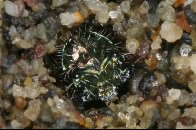

カワラハンミョウの幼虫

個別飼育にはコップやビンなどでもかまいませんが、わたしは試験管を用いておりスペースの節約をしています。 これらの容器に産卵に用いた砂などを入れてあらかじめ湿らせておき、 産卵容器から掘り出した幼虫を1匹ずつ移すと勝手に巣穴を掘っていきます。 巣穴ができてからは湿度に注意して飼育し、たまに餌を与えれば比較的簡単に成長していきます。 3令になってから十分に成長すると巣穴を閉じて蛹になります。蛹になってから2週間ほどで羽化し、 体が硬くなってから外に出てきますが、アイヌハンミョウのように秋に羽化していながら春まで 出てこない種もあります。

試験管内で蛹化したニワハンミョウ

羽化したばかりのアイヌハンミョウ黒色型